2025年10月の記事一覧

2025年度 第3回 そとでる登録事業者研修会「使える『補助金』『助成金』」開催!

2025年度 第3回 そとでる登録事業者研修会「使える『補助金』『助成金』」開催!

2025年9月12日(金)、今年度 第3回 そとでる登録事業者研修会「使える『補助金』『助成金』」が、20名の登録事業者の参加にて開催されました。

講師は「そとでる」スタッフの吉原が務め、配付資料、投影資料も手作りと、「内製」による研修会となりました。

|

「使える『補助金』「助成金」」 講 師:世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」 スタッフ・吉原 浩一 参加者:20名 時間:18:30~20:00 場所:子育て支援ST梅丘会議室A,B |

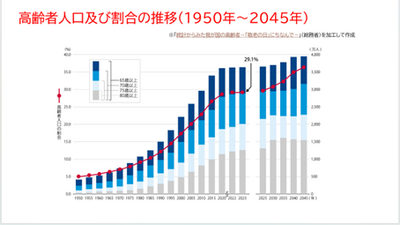

開催に際して講師・吉原より、先の「第39回 リハ工学カンファレンス in東京」にて発表した論文、「介護タクシー業界の将来展望:超高齢社会における変革と持続可能性への道筋」(以下、PPT資料4点)の要旨を説明する中から、介護タクシー業界の課題の一つに「資金調達:補助金等の活用」があること。そのために、本日の研修会を開催させていただいたことを説明しました。

【研修会報告】

論文の要旨説明の後、 引き続き、「補助金」「助成金」の解説に入りました。

① シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業

② 交通DX・GXによる経営改善支援行補助金「バリアフリー化設備等整備事業」

③ 小規模事業者持続化補助金

④ 世田谷区中小事業者経営支援補助金

⑤ カスタマーハラスメント防止対策推進事業奨励金

併せて、補助金・助成金を探したり、申請したりする際に必要な「GビズIDプライムアカウント」、「Jグランツ」に関しても説明が加えられました。

その後、質疑応答や参加者自己紹介が行われ、さらにそとでる事務局から次回の研修会案内がありました。

【閉会挨拶】

最後に、NPO法人せたがや移動ケア 吉田理事長 よりご挨拶を頂き、閉会となりました。

「吉田理事長 閉会挨拶骨子」

「皆様、お疲れ様でした。今日の研修会は日頃の研修会とは違った内容でしたが、『補助金』、『助成金』に関しての認識が深まったと思います。若い事業者は今日説明があったような補助金・助成金を活用し、益々事業を拡大して頂きたいと思います。それが世田谷区の移動困難者の利便性向上に繋がると思います。今日は業務終了後、お疲れ様でした」。

【参加者の声~アンケートより】(一部抜粋)

設問① 今回の催しについて、満足度をお聞かせください。

大満足 8

満足 5

設問② 今回の催しについて、ご自由にご意見・ご感想などお聞かせください。

〇以前UDタクシーへの変更に関して東京都が120万円補助していたと、聞いています。また、福祉タクシー同様に補助されていたと聞いていました。現在、東京都で行っているのかを確認したいと思いました。

〇たくさんの補助金、助成金があることがわかりました。サイトを見てみたいと思います。

〇(補助金、助成金の申請が)必要な時にご相談させてください。

〇大変勉強になりました。

〇「GビズID」はすぐに作成しようと思います。詳しい内容を聞けたので良かったです。

〇大変参考になりました。

〇知らなかった補助金の話を聞くことができて、参考になりました。

〇大変勉強になりました。Gビズ、Jグランツ、やってみます。

〇Webサイト、多言語化、リーフレット制作を考えていたので、とても勉強になりました。

設問③ 今後開催予定の「移動支援」、「交通安全」、「介護技術」等をテーマとした研修会について、ご希望などありましたら、お聞かせください。

〇本日の補助金、助成金に関する「第2回研修会」があれば、よろしくお願い致します。

〇スロープ、リフトをしまった上で、院内介助等へ行って欲しいです。

〇タクシー利用者の声などを知りたいです。

〇次回も楽しみにしております。

〇防災について等。

〇移動支援について。

【事務局より】

今回、内製による研修会を試みてみました。アンケートの結果等を拝見させて頂くと、一定の成果は得られたのかと思われますが、内容としましては、もう少し深みのある説明をするべきとの反省があります。アンケートでお言葉を頂きましたが、「第2回」があれば、研鑽を積んで行きたいと思います。皆様、お疲れ様でした。

第39回 リハ工学カンファレンス in東京② 市民公開講座

第39回 リハ工学カンファレンス in東京② 市民公開講座

同講座のパネリストのひとりとして、「そとでる」鬼塚センター長が登壇させていただきましたので、報告いたします。(カンファレンスの記事①はこちら)

毎年、「そとでる」が協力・参加している「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム」顧問の鎌田 実氏(東大名誉教授)が基調講演を行い、事務局長の清水 弘子氏(NPO法人かながわ福祉移動ネット理事長)がパネリストとして登壇。

他に、民間救急事業者の羽根田 孝氏(介護タクシー ケアリング代表)が、赤羽台キャンパスがある北区の事業者として話されました。

■市民公開講座「くらしの足の未来をデザインする─病院や買い物に行く手段がなくなる日がくる?」(以下は同会HPより)

体力の低下により交通手段が確保できなくなることは、誰にとっても身近な問題です。さらに近年、バスやタクシーの運転手不足も深刻化し、公共交通の維持にも問題が生じています。このような「交通の空白」をどのように解消し、誰もが安心して買い物や通院ができる地域を維持していくのか、このディスカッションでは、専門家や福祉有償運送事業者らを交えて、未来のくらしの足を確保するヒントを皆さんと一緒に探ります。

■基調講演

「くらしの足のいま」 鎌田 実氏(東京大学名誉教授)

■パネルディスカッション

「くらしの足をみんなで考える」

パネリスト:

鎌田 実氏(東京大学名誉教授)

清水 弘子氏(かながわ福祉移動サービスネットワーク 理事長)

鬼塚 正徳氏(「そとでる」センター長)

羽根田 孝氏(北区 福祉介護タクシー ケアリング 代表)

■日時:8月10日(日)13:30-15:00

■場所:東洋大学赤羽台キャンパス WELLB-HUB2

◆基調講演

また、著書『移動困窮社会にならないために』を紹介し、今後課題となるマイカーの維持費や自由に移動できなくなる恐れがある社会を「移動困窮社会」と名付けたことなどを話されました。

そして講演に続くパネルディスカッションでは、福祉有償運送、福祉的な側面、介護タクシーの話、移動困難の中で「足の覚悟がどうなっているか」を議論していきたいと結ばれました。

◆パネルディスカッション

まず鎌田氏が、「どういう将来像を描いていくか、移動手段だけではなく街づくり全体を考える必要がある」と問題提起されました。そして「特に地方では加速が進み、人口ゼロという集落も出てくる。人口がある程度減っても持続可能な将来像を描いておきたいし、一方 大都市では人口が減少傾向と言ってもまだまだ数は多い。団塊の世代の人が高齢者後期高齢者になった時にどういう手段で動けるのか、大きな意味での街づくりを考える必要がある」と続けました。

さらに「行政、交通事業者に任せておけばいいのか。住民の側も力を合わせてどう貢献ができるか?」と投げかけました。

清水氏は、25年前から活動を始めた市民活動の現場、福祉有償運送の話、全国で 2,500とも3,000とも言われる高齢者障害者の外出支援について述べました。

そして、福祉有償運送:移動サービスについて説明。通院、日常の買い物、お出かけが可能であること。「介助したり、一緒にお買い物を楽しむということも移動サービス」と話されました。他にも、社会参加を助ける意味合いから行っているさまざまな事例を紹介した後、移動困難の解消のための取り組みについて紹介。「地域で支え合うくらしの足」として市民主体で作り上げたお出かけの取り組みは映像でも紹介され、会場で視聴している方々から多くの反応がありました。

次に登録していただいているご利用者について説明し、「そとでる」10年間の活動の中で約1万人いらっしゃること。1年間に約1,000人ずつ登録者が増えていることを世田谷区民92万人という数字や高齢化とからめて分析。ご利用者の年齢層、利用目的、利用回数等をアンケート結果と写真をもとに説明しました。そして、「駅やバス停までの500m、200mを歩けない人たちのためにどのような交通政策があるか。ご利用される方々の目的や行き先をどう把握して制度化するかを皆さんと一緒に考えていきたい」、「外出して、人と話して、からだを動かすことができる社会。そのような社会を共生社会の中でつくりたい」と結びました。

続いて清水氏が「いま、国は交通空白解消のため、官民連携プラットフォームで繋げてアプリを使って利便性を上げようという方向。その時の交通空白とは一体何だろう?」と問題提起。続けて「私たちはいつも移動困難な方、特に外出する時に誰かの助けが必要な方と一緒にいる。ボランティアの延長線上で福祉有償運送を頑張っているが、私は階段介助が難しくなってきた。まだまだ地域では色々な交通移動困難があるのに、私たちのできないことが少しずつ増えていくと、移動困難な方の外出する機会がなくなってしまうのでは? と思っている」と述べました。そして「共助や、有償運送、それを支える自治体がうまく噛み合うようになると良いと思う」と話されました。

次に、「そとでる」の鬼塚センター長が、「50年前に運転を始めた頃はバリアだらけだった。いま、社会・時代は少しずつ変わっていったと感じている」と述べました。そして、「あとは皆さんの力。社会問題に対して力を貸してもらう。くらしの足をみんなで考える全国フォーラムや、今回参加させていただいたカンファレンスのように、研究者たちが考えること、地方、東京の現場で解決策を生み出していくこと、そこから新しいことをやっていく」、「いま、チャレンジできる状況が生まれてきた。皆さんも身の回りに動けない人などいたときに、自分のできることを仲間と考えれば、色々なことができていくと思う」と期待を込めました。

3人目の羽根田氏は、「介護タクシーは、患者、利用者様、お客様の命を預かって特殊車両・特殊機材で搬送する職業。そのため、介護タクシーは高いと思われるかもしれないが、正当な料金になっているはず。もし使う機会があったら、納得いくまで介護タクシー会社に聞いてください」と発言。また、「今日の話を聞いて、皆さんが少しでも介護タクシーに興味を持って『やりたい』と思ったら、いつでも声をかけてください。僕が責任を持って教えますし、応援します」と熱く呼びかけました。

お聞きになった皆さんも3人のパネリストの話を持ち帰って、自分では何ができるのかを少し考えていただけると嬉しい」と結ばれ、登壇された皆様に会場に集った約100名の方々から大きな拍手がおくられました。

「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム2025」では、都市部の交通空白の話題を取り上げ、上記の市民公開講座の延長戦のような熱いやりとりが予想されます! ぜひご参加ください。

| 第40回リハ工学カンファレンスin神戸は、「リハ工学のこれまでとこれから─支える技術、つなぐ想い、紡ぐくらし」をテーマに、2026年8月21日(金)~23日(日) 神戸学院大学 ポートアイランドキャンパスで開催予定です。 |

(スタッフ・石黒)