スタッフブログ

2025年度 第2回 そとでる登録事業者研修会「介助技術講習会」 開催!

2025年度 第2回 そとでる登録事業者研修会「介助技術講習会」 開催!

2025年8月8日(金)、「2025年度第2回 そとでる登録事業者研修会」を開催しました。

今回の研修会は、おふたりの講師をお迎えし、「送迎時の介助技術の向上」をテーマとしました。そして、ご利用者様にさらなる「安全」、「安心」、「快適」をご提供するために、今一度皆様の介助技術を点検頂く機会となることを目的としました。

*ベッドから車椅子への移乗に関し、スライディングボードを使用することを提案致しました。

また、「事務局連絡」の時間を頂き、もう一つのテーマ「断るべき介助とは」について、ご報告致しました。

| 「介助技術講習会」 講 師:特定非営利活動法人 向日葵 西 華子氏、三宅 真吾氏 参加者:22名 時間:18:30~20:30 場所:うめとぴあ(世田谷区立保健医療福祉総合プラザ)会議室1-1、2 |

【研修会報告】

① 開催挨拶 18:30~18:35

そとでる事務局・吉原より、本研修会の開催主旨等について説明がありました。

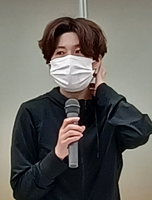

② 講師自己紹介 18:35~18:40

特定非営利活動法人 向日葵の西講師、三宅講師から、自己紹介がありました。

(写真左:西氏、右:三宅氏)

③ 座学 18:40~19:10

スライディングボード使用に関する動画視聴と解説がありました。

④ 実技 ベッド⇒車椅子(SB使用) 19:10~19:40

ベッド⇒車椅子(SB不使用) 19:40~20:10

西チーム、三宅チームに分かれ、ベッド2台(*)、車椅子2台(**)、スライディングボード2枚を用いて実技を行いました。そして、ベッドから車椅子への移乗において、スライディングボード使用時と不使用時の違い、利用者様、事業者様の体への負担等を参加者に体感して頂きました。

(*:世田谷区福祉人材育成・研修センター様より借用)

(**:しいの美サポート様より借用)

⑤ 講師講評 20::10~20:15

西、三宅両講師より、講座の講評を頂きました。

「皆様、日常的に介助に取り組まれているので、さすがに のみ込みも早く、順調に講義を進めることができました。これからも事故の無い介助をよろしくお願い致します」。

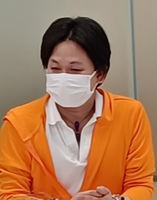

⑥ 挨拶、修了証交付 20:15~20:25

特定非営利活動法人 せたがや移動ケアの吉田理事長より、修了に際してのご挨拶と修了証書の交付が行われました。

(写真左:吉田理事長、右:修了証書)

⑦ 事務局連絡 20:25~20:30

「両講師とも協議を行ってきましたが、『このケースは断るべき』と端的に定義することはできず、現場の環境、状態、利用者様の状態、ご家族様の空気感等により、判断は異なってくると思われます。言うまでもなく、最も大切なことは『介助事故を起こさない』ことであり、そのためには『セカンドプラン』を提示する、ご家族様に的確な指示を出し協力を要請する、状況とリスクを明確に伝え、利用者様、ご家族様にご理解を得る、等の対応が求められると考えます。

いずれにしましても、この問題に関しては、事業者様のお声を頂き、その中で何某か方向性を整える必要があると思われるので、今後、『そとでる連絡会』、『そとでるオープンミーティング(SOM)』等でご意見を頂いていきたいと思います」。

以上の事務局報告の後、参加者の皆様に今後の登録事業者研修会の開催予定をお知らせし、本研修会の終了を宣しました。

【参加者の声】(一部抜粋)

・実際にすぐ使えるコツを知ることができて、有意義でした。

・実技が多く役立った。現場で活かしていきます。

・スライディングボードを使用した経験は初めて行いましたが、ボード上スムーズにスライドすることが良く理解できました。

・ストレッチャーや布担架の介助について学びたいです。

・寝ているところから起こして車椅子に乗せるコツを教えて頂き、勉強になりました。

・知っているようで知らないテクニックを教えて頂き、参考になりました。あとは数をこなし、経験を積んで行きたいと思います。

・定期的な開催をよろしくお願いします。

・スライディングボードの使い方が参考になりました。

・階段の昇降介助等、やってほしい。

・移乗のいろいろなやり方があると思いました。ヘルパー取得を行った時から変化していると思いました。

・起こり得る事例を体験できることによって、今後に活かせると思いました。

・西先生は女性で細いのに大きな男性を軽々と移乗し、力ではなく技だと思いました。見習いたく今日の研修内容を身に付け、現場で使いたいと思います。

・介助技術研修はとても勉強になります。また次回も楽しみにしています。

・参加者も多く盛り上がっていました。ベッドがもう1セットあってもいいですね。

・初めてボードを使いましたが、2,3回使うと慣れてきたので、こういう機会は有難かったです。

・助成金や補助金の話(*次回開催予定の研修会テーマ)は、参加させて頂きたいです。

*第3回 そとでる登録事業者研修会:開催日時 2025年9月12日(金)、18:30~20:00(詳細はそとでるHP)

【事務局より】

現在の事務局スタッフにて開催する2回目の「介助研修会」、今回も特定非営利活動法人 向日葵の西先生、三宅先生にご指導を頂き、何とか大過なく修了することができました。参加者数も22名と適正人数での開催となりました。ご参加頂きました登録事業者の皆様、誠に有難うございました。

とは言え反省点も多く、両先生と内容に関し十分検討を加えたつもりでしたが、結果としては準備不足が露呈する場面も散見されました。例えば、車椅子が自走式車椅子であったため、車輪が大きくスライディングボードの設置がスムーズに行えなかった点。また、実技の時間が約1時間であり、やれることに時間的制約があった点。1チーム10名を超える状況では、待ち時間が長く間延び感が生じた点など、今後の開催に向け検討していくべき課題となりました。

より充実した研修会開催に向け、研鑽してまいります。よろしくお願い申し上げます。

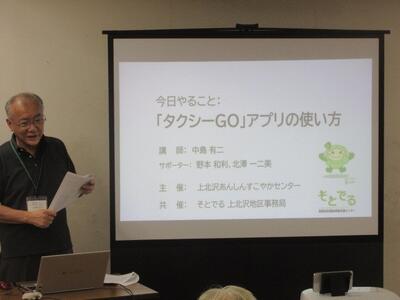

「タクシーGOアプリの使い方講座」 開催!!

「タクシーGOアプリの使い方講座」 開催!!

2025年7月29日(火)、「スマホを使って介護予防!!タクシーアプリを活用しよう」が開催されました。本講座は、上北沢あんしんすこやかセンター(世田谷区上北沢4-32-9 上北沢まちづくりセンター1階)で実施した「デジタル関連講座」にて開講されたもので、私たち「そとでる」は、高齢者、障害者の方々のお出かけの利便性向上に向けての協力として、講師紹介、講座内容検討等でサポートさせていただいております。

以下に講座のご紹介・ご報告を掲載いたします。

|

■「スマホを使って介護予防!!タクシーアプリを活用しよう」 講師:中島 有二氏・財団法人ニューメディア開発協会 認定 シニア情報生活アドバイザー、 日時:2025年7月29日(火)10:00~12:00 場所:上北沢まちづくりセンター 小会議室 主催:上北沢あんしんすこやかセンター 共催:世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」 |

当日は酷暑の中、10名の受講者を迎えての開講となりました。

① 主催者挨拶&オリエンテーション、講師紹介

写真:挨拶・講師をご紹介する、上北沢あんしんすこやかセンター 原田氏

写真:講師・中島 有二氏

② 講座概要

1) 事前準備 : 「GO」アプリのインストール

実際にご指導のもと、受講者がアプリをご自分のスマホにインストールしました。

2) 基本操作① : タクシーを呼ぶ(迎車手配)

入れたばかりのアプリで、「タクシーを呼ぶ」ことにチャレンジしました。

3) 基本操作② : タクシーに乗る(乗車)

ビデオを視聴して、「タクシーに乗る」ことを学習しました。

4) 基本操作③ : タクシーを降りる(下車)

ビデオ視聴で、「タクシーを降りる」ことを学習しました。

【事務局後記】

酷暑に配慮しての午前開催ではありましたが、それにしても暑い!

受講される皆様のご来場を心配していましたが、無事ご来場され、定刻開催となりました。

皆様、大変熱心に受講され、講師の中島様、5名のチューターの方々のご指導のもと、

「GO」アプリのインストールから、「タクシーを呼ぶ」までの操作を無事クリア!

そして続くビデオ視聴で、「タクシーに乗る」、「降りる」までを学ばれました。

開講前、受講者の皆様は少し不安気なご様子でしたが、お帰りの際には「何とかできたわ」、「これで外に行きやすくなった」等の声も。

2時間の講座を終えて、明るく話されていたのが印象的でした。

現在、介護タクシー業界においても「よぶぞー」、「のれるんです」等の配車アプリが登場しています。

この日、講師の中島氏から「そとでるも配車アプリ開発しないとね!」というご指摘を頂きましたが、「そとでる」事務局として日々、新しい学びに取り組むことを強く意識した時間となりました。(吉)

写真:講師の中島氏(前列中央)、チューターの皆様、「そとでる」鬼塚センター長(前列向かって右端)

福祉有償運転者講習会 開催!!

福祉有償運転者講習会 開催!!

2025年6月21日(土)、22日(日)の2日間にわたって、「世田谷ボランティアセンター」にて今年度第1回の「福祉有償運転者講習会」を開催しました。(受講者12名)

| ■福祉有償運送運転者講習会 ・日時:2025年6月21日、22日(土、日)、10時~17時(21日は、16時) ・場所:三軒茶屋「世田谷ボランティアセンター」(下馬2-20-14) |

梅雨がどこかに行ってしまったような6月としては厳しい暑さのなか、福祉有償運転者を目指す12名の方にご参加いただきました。

以下に2日間の講習会の様子を報告します。

【講習会 1日目:講義内容と講師】

① 主催者挨拶&オリエンテーション

挨拶:特定非営利活動法人せたがや移動ケア 鬼塚 正徳 理事

オリエンテーション:司会進行・おでかけサポーターズ 秋森 かつ枝 氏

② 移動サービス概論

講師:特定非営利活動法人ハンディキャブを走らせる会 鬼塚 正徳 氏

③ 移動サービスの法律・制度を理解する

講師:世田谷区 障害者地域生活課 猪刈 歩 係長

④ 移動サービスの利用者を理解する(セダン等利用含む)

講師:上北沢あんしんすこやかセンター 笠原 康右 所長

⑤ 利用者の接遇・介助について

講師:特定非営利活動法人向日葵 横溝 美和 理事長

⑥ 移動サービスでの運転に必要な知識と心構え

講師:しいの美サポート 遠藤 貴 氏

⑦ 安全で安心できる運行とリスクへの備え

講師:特定非営利活動法人ハンディキャブを走らせる会 鬼塚 正徳 氏

講習会の初日は、「座学」6コマを行いました。時間にして5時間の長丁場でしたが、途中、司会進行の秋森さんの音頭でストレッチ体操を挟み、17時に終了しました。

【講習会 2日目:講義内容と講師】

① 福祉車両と接遇について(講義)(セダン講習含む)

講師:特定非営利活動法人はぁと世田谷 井坂 慎 氏

② 福祉車両と接遇について(演習)(セダン講習含む)

講師:特定非営利活動法人はぁと世田谷 御園生 久義 理事長

③ 車椅子の操作と階段介助(演習)

講師・特定非営利活動法人せたがや移動ケア 吉田 正 理事長

講師:特定非営利活動法人はぁと世田谷 御園生 久義 理事長

講師:特定非営利活動法人ハンディキャブを走らせる会 鬼塚 正徳 氏

講師:特定非営利活動法人ハンディキャブを走らせる会 畑 秀樹 氏

④ 運転実技

講師:特定非営利活動法人はぁと世田谷 御園生 久義理事長

講師:特定非営利活動法人ハンディキャブを走らせる会 鬼塚 正徳 氏

講師:特定非営利活動法人ハンディキャブを走らせる会 畑 秀樹 氏

講習会の2日目は、車椅子での階段介助や、車椅子に乗って車両に乗車し、実際に車内での利用者様と同様の体験をした他、車椅子を車内に固定したり、公道を実走するなど、

日常生活ではなかなか経験できないことを次々に体験していただきました。

最後に、主催である特定非営利活動法人せたがや移動ケア 吉田 正理事長より、「講評」と「修了書の授与」が行われ、2日間の講習会が終了しました。

受講者の皆様、2日間、大変お疲れ様でした。この講習会を終了された皆様は、福祉有償運転者として活動することができます。

皆様がそれぞれのスタイルで、地域住民の方々の為にご活躍されることを祈念致します。

受講者の皆様、講師の皆様、どうもありがとうございました。

【事務局後記】

従来の本講習会の参加者は高齢男性が多かったのですが、今回は12名中4名が女性でした。また、年齢構成は40代1名、50代5名、60代4名、70代2名でした。福祉有償運転への関心が世代や性別を超えて拡がりを見せていることを実感できる講習会となりました。

事務局では、これまでの本講習会受講者の現状を調査させていただくと共に、皆さんの活動を支える組織としての「ドライバーズ・クラブ(仮称)」の立ち上げを進めて参る所存です。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

令和7(2025)年度 せたがや移動ケア 総会開催報告

令和7(2025)年度 せたがや移動ケア 総会開催報告

2025年5月30日(金)、「令和7(2025)年度 特定非営利活動法人せたがや移動ケア総会」を開催致しました。

出席者:正会員9事業者(委任状出席1事業者含む)。一般会員4事業者、新理事候補2名

時間:18時30分~20時30分

場所:世田谷区児童相談所1F会議室(松原6-41-7)

開会に先立ち、鬼塚センター長より、出席状況の報告があり、本総会の成立が宣せられました。

(写真:総会資料表紙、開会時の鬼塚センター長)

※登録事業者の皆様:総会資料はログインのうえ、こちらからご覧いただけます

引き続き、本総会の議長(鬼塚センター長)、議事録署名人(吉田理事長、福田理事)が選任されました。

その後、出席者の自己紹介があり、吉田理事長の開会挨拶を経て、議案審議に入りました。

(写真:吉田理事長の開会挨拶)

|

■総会次第 1. 開会の辞 |

以下に、上記「5. 議事審議」より、第1号議案、第2号議案、第3号議案について記します。

●第1号議案 令和6(2024)年度事業報告と決算の承認及び監査報告

議案書に沿って、事務局より議案説明を行いました。質疑応答を経て、議長が採決を行ったところ、満場一致で採択されました。

●第2号議案 令和7(2025)年度事業活動計画と予算の承認

議案書に沿って、事務局より議案説明を行い、議長が採決を行ったところ、満場一致で採択されました。

(説明・意見交換)

・駐車禁止、通行禁止除外指定証の申請代行

・タクシー券、補助券の請求代行

・病院通院補助券の請求代行

・会員相互扶助の支援

・団体、グループのイベント外出支援

・日帰りイベントの開催

・事業者の求人の支援

・登録事業者やNPO活動に関わる情報提供

・出先の急速拠点の確保

・個人情報の保護

・その他

●第3号議案 令和7(2025)年度役員の承認

議案書に沿って、事務局より議案説明を行い、議長が採決を行ったところ、満場一致で採択されました。

採択の後、引き続き、新任理事含め理事各位より「今年度の抱負」が語られました。

最後に、事務局より「その他報告事項」に関し「報告」、「質疑応答」が行われました。(写真下・左)

そして20時15分、議長が閉会を宣し、無事、盛会裏に「令和7(2025)年度 特定非営利活動法人せたがや移動ケア 総会」を終了致しました。(写真下・右)

皆様、今年度も引き続き、「せたがや移動ケア」、「世田谷区福祉移動支援センター そとでる」をよろしくお願い申し上げます。(事)

2025年度第1回そとでる登録事業者研修会「普通救命講習会」 開催!

2025年5月24日(金)、「2025年度第1回 そとでる登録事業者研修会」を開催しました。

今回のテーマは、東京消防庁が実施している「普通救命講習会」を、特別に「そとでる登録事業者対象」として開講頂きました。

「普通救命講習~“まんいち”のために、“まいにち”のために~」

参加者:20名

時間:14時00分~17時00分

場所:うめとぴあ(世田谷区立保健医療福祉総合プラザ)会議室1-1、2(世田谷区松原6-37-10)

研修会講師として、世田谷消防署、東京防災救急協会、世田谷区各所の消防団より派遣頂き、命を救うための最も基本的な手当である心肺蘇生法やAED(自動体外式除細動器)の使い方など 救命処置を教えて頂きました。

さらに、気道異物除去法や止血法などの応急手当についてもご指導頂きました。

| 「普通救命講習会」 講 師:世田谷消防署 田中様 他10名 ① 理事長挨拶 ② 講師自己紹介 ③ 実技指導:心肺蘇生法(胸部圧迫、人工呼吸) ④ 実技指導:AED(自動体外式除細動器)の使い方 ⑤ 実技指導:気道異物除去法 ⑥ 実技指導:止血法 ⑦ 質疑応答 ⑧ 救命技能認定書授与(理事長) |

【研修会報告】

① 理事長挨拶

NPO法人「せたがや移動ケア」吉田理事長より、本研修会の開催主旨等について説明がありました。

② 講師自己紹介

世田谷消防署の田中講師から、全講師の皆様のご紹介がありました。

写真左から:せたがや移動ケア・吉田理事長、世田谷消防署・田中講師、全講師の皆様

③ 実技指導:心肺蘇生法(胸部圧迫、人工呼吸)

④ 実技指導:AED(自動体外式除細動器)の使い方

日本製のAEDとUSA製AEDの違いについても教えて頂きました。

⑤ 実技指導:気道異物除去法

⑥ 実技指導:止血法

⑦ 質疑応答

⑧ 救命技能認定書授与(理事長)

研修会終了後、吉田理事長より修了の証として「救命技能認定書」が授与されました。

(写真は、一部 個人情報を消しています)

【参加者の声】(一部抜粋)

・これから迎える暑い季節のためにも、送迎中 何があっても対応できるよう、このような講習会があって良かったと思いました。

・(実技を行うこともあり、)グループ人数が2人だったのが良かったです。3年後の更新時も、また講習会の開催をお願いしたいと思います。

・(普通救命講習会を)前回はコロナ禍前に受けたので、時代にあった内容を知ることができて、大変勉強になりました。また、忘れていたことも諸々あり、受講して良かったです。ありがとうございました。

【事務局より】

救命講習とは、突然の病気で心臓がとまって倒れた人や、大ケガをして大出血をしている人を見つけた時、救急車が到着するまで、その人の命をつなぎとめるための応急手当の方法を身につけてもらう講習です。

病気やケガで心臓が止まると、約4分で脳の細胞が死んでしまうといわれます。すぐに119番をかけて救急車を呼んでも、救急車が到着するまで平均約6分かかります。そのためすぐに心肺蘇生法などの応急手当をはじめなければ命を救うことがむずかしくなります。

命を救うためには……早い通報! ⇒ 早い心肺蘇生法! ⇒ 早い除細動! ⇒ 早い医療処置! が必要です。

この一連の流れを『救命の連鎖』といい、この方法を学んでいただくのが「救命講習会」です。この講習を得て頂いた受講者の皆様には、移送中はもちろん、日常でもためらうことなく命を救う行動を取って頂くようお願い致します。

「まんいち」のために。「まいにち」のために。 (吉)